秘密は「雲」!一目均衡表で未来を先取りする方法

「ビットコインを始めたけれど、チャート分析って難しい…」と感じていませんか?特に一目均衡表は線が多くて複雑そうに見えるため、初心者には敬遠されがちです。しかし、一度仕組みを理解すると「相場の未来を予測する」強力なツールに変わります。本記事では、一目均衡表を初めて学ぶビットコイン初心者に向けて、わかりやすく解説します。

一目均衡表とは?初心者でも分かる基本

一目均衡表は、日本人が考案した独自のテクニカル分析手法で、世界中で「Ichimoku Cloud」として利用されています。特徴は、価格の動きだけでなく「時間」と「未来の抵抗帯」まで可視化できる点です。特に変動が激しいビットコイン市場では、相場の方向性や転換点を判断するための有効な指標となります。複雑に見えますが、雲の位置関係や線の交差を押さえれば、初心者でも理解しやすいツールです。

1-1. 一目均衡表の歴史と特徴

一目均衡表は、1930年代に細田悟一氏(ペンネーム・一目山人)によって考案されました。そのコンセプトは「一目で相場の均衡を把握できる」というもので、従来の移動平均線とは異なる包括的な視点を持っています。

・一目均衡表は日本人が考案した指標

・相場の状態が一目でわかる

当時はその作図方法が明かされていませんでした。

しかしその分析がかなり的確であったため、多くの人から作図法と分析法を教えてほしいと頼まれました。

しかしながら、細田氏が教えたのはわずか3人だけだったとか。

10年の守秘義務を交わしたうえで、対価として莫大な報酬を受け取ったといわれています。

昭和44年以降十数年の検証期間を経て数次にわたり全7部が出版されました。

残念ながら現在は出版されているのは4部のみで残りの3部は絶版となっています。

その4部は「一目均衡表」「一目均衡表完結編」「一目均衡表週間編」「わが最上の型譜」です。

興味がある方はぜひ読まれるとよいかと思います。

一目均衡表の特徴の一つは、価格の推移だけでなく“時間の流れ”を重視している点です。転換線や基準線は、一定期間の高値と安値の平均から算出され、価格だけでなく時間的な均衡も表します。さらに、先行スパンによって未来の抵抗帯を示す「雲」を描き出し、相場が「どこで支えられるか」「どこで跳ね返されるか」を直感的に把握できます。

現在ではFXや株式に加え、仮想通貨市場でも広く活用されており、海外でも「Ichimoku Cloud」と呼ばれるほどグローバルな存在です。複雑に見えますが、役割を整理して理解すれば初心者にとっても心強い相棒となります。

1-2. 他のテクニカル指標との違い

一目均衡表が他のテクニカル指標と異なるのは「未来を示す雲」を備えている点です。移動平均線やRSIは過去の値動きを平均化した“後追い型”ですが、一目均衡表は将来の価格帯をチャートに表示します。これにより「相場がどの水準で止まりやすいか」を事前に予測できるのが大きな利点です。

さらに、遅行スパンを用いることで「現在の価格と過去の値動きとの関係」も視覚的に判断できます。ローソク足の上にあれば上昇基調、下にあれば下降基調といったシンプルな読み方が可能です。

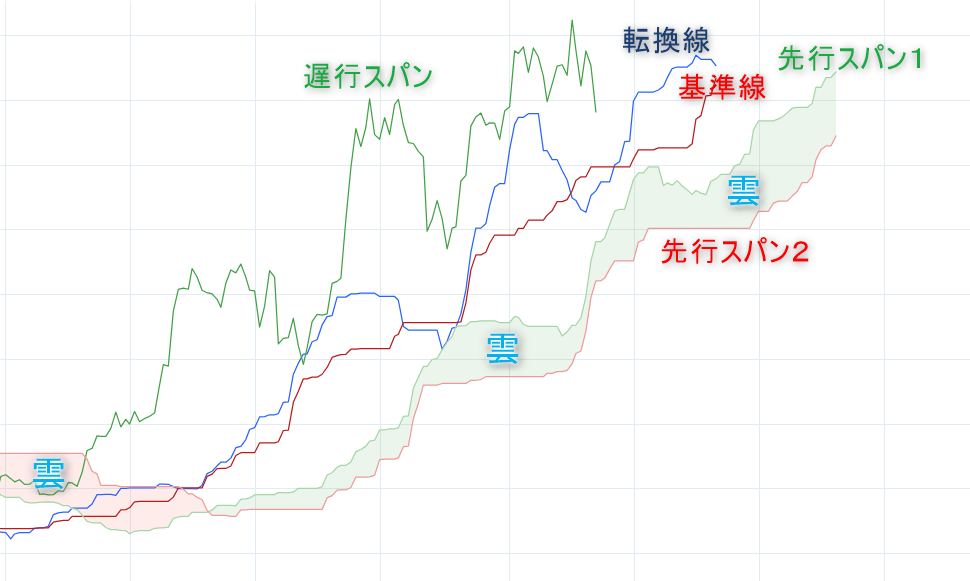

下の図は週足で見た一目均衡表の一例です。

もちろん、万能ではなく急激な変動時にはダマシも発生します。しかし、移動平均線や出来高と組み合わせて活用することで精度を高められます。一目均衡表は「雲」「基準線・転換線」「遅行スパン」を総合的に使うことで、他の指標にはない未来志向の相場判断を可能にするのです。

一目均衡表を構成する5つの要素

一目均衡表は「基準線」「転換線」「先行スパン1」「先行スパン2」「遅行スパン」という5本の線で成り立っています。これらは単独でも役割を持ちますが、相互に組み合わせることで相場のトレンドや強弱を立体的に判断できます。特に雲(先行スパン1と2の間)は未来の抵抗帯を示し、初心者でも直感的に理解しやすい重要な要素です。

・転換線

・基準線

・遅行スパン

・先行スパン1

・先行スパン2

2-1. 転換線と基準線の意味

転換線と基準線は、一目均衡表の中でも売買シグナルとしてよく利用される要素です。転換線は過去9本分の高値と安値の平均で、短期的なトレンドを表します。価格の変化に敏感で、チャート上ではより細かい動きを追うことが可能です。

・価格のすぐそばにある線

計算式:過去9日間の最高値と最安値の半値

下の相場で青いのが転換線。

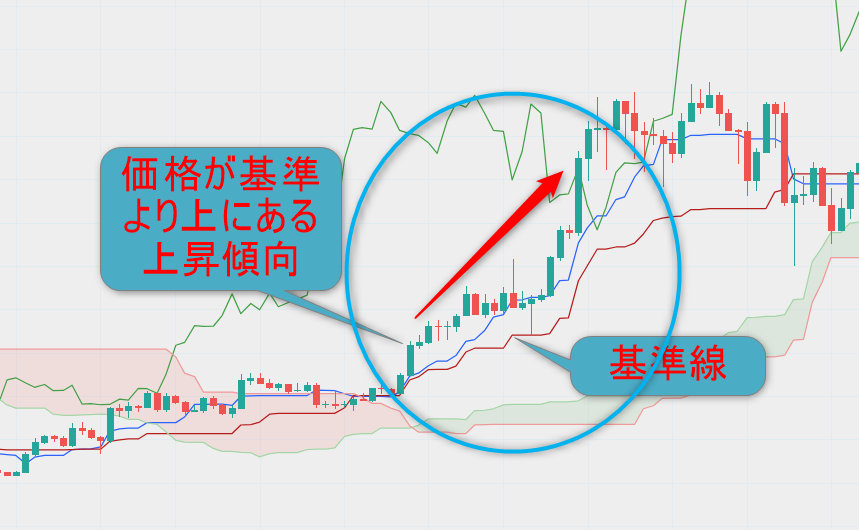

一方、基準線は過去26本分の高値と安値の平均値で、相場の「中期的な流れ」を示します。安定感のあるラインで、価格が基準線より上にあれば上昇傾向、下にあれば下降傾向と判断されます。

・転換線の外側にある線

計算式:過去26日間の最高値と最安値の半値

下の相場で赤い線が基準線。

売買判断に使われるのは、この2本の交差です。転換線が基準線を上抜けると「ゴールデンクロス」と呼ばれる買いシグナル、逆に下抜けると「デッドクロス」という売りシグナルになります。初心者にとってもわかりやすく、まずはこの2本を中心に観察するのがおすすめです。

・転換線が基準線を上抜けるとゴールデンクロス(買いシグナル)

・転換線が基準線を下抜けるとデッドクロス(売りシグナル)

下の画像が2024年9月頃の相場ですが転換線が基準線を上抜けた後上昇トレンドになりました。

2-2. 雲(先行スパン)の役割

一目均衡表の最大の特徴といえるのが「雲」です。雲は先行スパン1と先行スパン2の間で構成され、チャートの未来に描かれる抵抗帯を示します。これにより「相場がどこで支えられるか、どこで跳ね返されるか」を視覚的に理解できるのです。

・現在のローソク足より先に描かれている線

・雲を形作っているデコボコが激しい

・基準線と転換線の半値を26本分右にずらして描かれた線

・現在のローソク足より先に描かれている線

・雲を形作っている線が直線状態が多い

・過去52本分のローソク足の半値を26本分右にずらした線

雲の上に価格があれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドと判断されます。また、雲の厚さも重要なポイントです。厚い雲は強い抵抗帯として機能しやすく、突破には大きなエネルギーが必要となります。逆に薄い雲は突破されやすく、トレンド転換のサインとなることもあります。

・ローソク足が雲の上にあれば上昇トレンド

・ローソク足が雲の下にあれば下降トレンド

さらに、雲がねじれる現象はトレンド反転の前兆として注目されます。初心者でも「雲の位置」と「厚さ」に注目するだけで、相場の方向性を簡単に把握できるでしょう。

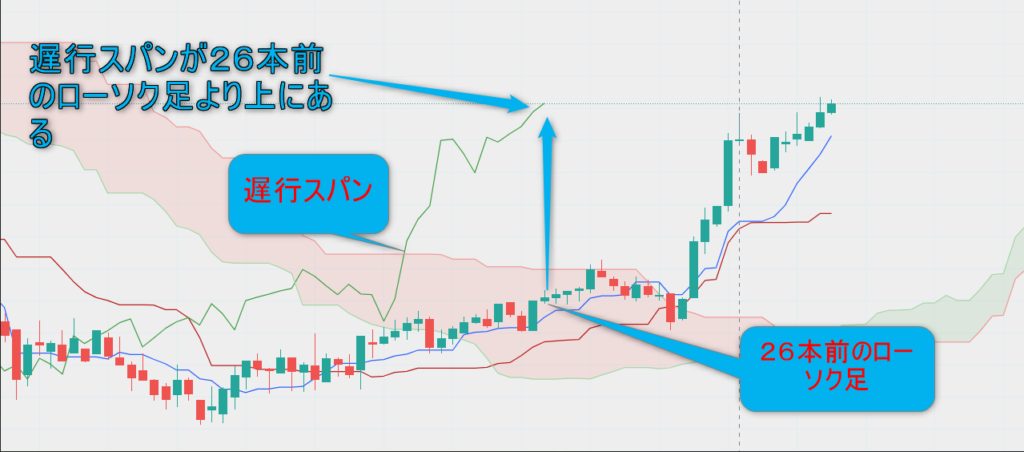

2-3. 遅行スパンで未来を読む

・現在のローソク足より遅れて描かれている線

遅行スパンがローソク足より上にあれば買い優勢、下にあれば売り優勢と判断できます。また、ローソク足との交差はトレンド転換のサインとして活用されます。例えば、遅行スパンがローソク足を上抜ければ買いサイン、下抜ければ売りサインといった具合です。

下の図の場合、26本前のローソク足の上に遅行スパンがあるので上昇傾向と言えます。

シンプルなルールで判断できるため、初心者にとっても取り入れやすいのが魅力です。特にビットコインのような変動の激しい市場では、トレンドの強弱を補完的に確認する手段として活用価値が高い指標と言えますね。

一目均衡表とビットコインの相性

ビットコインは株や為替と比べて値動きが激しく、短期間で大きな価格変動が起こるのが特徴です。こうした市場では、未来のサポートやレジスタンスを可視化できる一目均衡表が非常に有効に機能します。雲の厚みや転換線・基準線の交差を確認することで、初心者でもエントリーや利確・損切りの判断をしやすくなり、安定した取引を支える強力な武器となります。

3-1. ボラティリティの大きい相場に強い理由

ビットコインは24時間365日取引され、急激な上昇や暴落が日常的に起こるため、他の資産よりもボラティリティが大きい市場です。このような相場では、サポートやレジスタンスを把握することが欠かせません。一目均衡表の雲は、未来の価格帯を示してくれるため「どこで相場が止まりやすいか」「どこを抜ければ大きな動きになるか」を直感的に理解できます。

特に上の図のように雲が厚い部分は強固な壁として機能するため、突破できなければ価格は反発しやすくなります。逆に雲が薄いときは相場が突破しやすく、大きなトレンド転換の前兆となることもあります。初心者でも「雲の厚さと位置」を見るだけで、次の展開を予測しやすくなるのが魅力です。

つまり、一目均衡表は不安定なビットコイン市場において、相場の乱高下に振り回されず、冷静に根拠を持った判断をするための有効なツールなのです。

初心者でもできる一目均衡表の見方

一目均衡表は線が多く複雑そうに見えますが、初心者でもポイントを絞れば簡単に活用できます。基本は「価格が雲の上にあるか、下にあるか」を確認することです。雲の上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドというシンプルな判断が可能です。加えて、基準線と転換線の交差や遅行スパンを組み合わせることで、トレンドの信頼性をより高められます。

4-1. 雲を使ったトレンド判断

初心者が最初に覚えるべきは「雲とローソク足の位置関係」です。価格が雲の上にあるときは上昇トレンドが継続している可能性が高く、買い目線での戦略が有効となります。逆に雲の下にある場合は下降トレンドで、売り目線が有効です。

また、雲の厚みも重要です。厚い雲は強いサポートやレジスタンスとして機能しやすく、価格が近づいても跳ね返されることが多いです。一方で、雲が薄いと突破されやすく、相場が大きく動く前触れとなる場合があります。

また、繰り返しになりますが雲がねじれる現象はトレンド転換のシグナルとして注目されます。例えば、雲が上から下へと切り替わる場合は下降トレンドへの転換を示唆することがあります。初心者でも「雲の位置」「厚み」「ねじれ」を意識するだけで、シンプルかつ効果的な相場判断が可能です。

4-2. サポートとレジスタンスの読み方

一目均衡表における雲の上端と下端は、それぞれ「レジスタンス(抵抗帯)」と「サポート(支持帯)」として機能します。価格が雲にぶつかって跳ね返された場合、その水準は強い抵抗帯と判断でき、トレードの根拠となります。

例えば、価格が雲の上にあるとき、雲の上端がサポートとなり、押し目買いの目安になります。逆に価格が雲の下にある場合、雲の下端がレジスタンスとして立ちはだかり、戻り売りのポイントとなります。

逆に価格が雲の下にある場合、雲の下端がレジスタンスとして立ちはだかり、戻り売りのポイントとなります。

また、雲を大きく突き抜けるとトレンドが変わる可能性が高まり、ブレイクアウト戦略を狙う場面となります。初心者でも「雲を支えや壁として捉える」という視点を持つと、売買判断が格段に分かりやすくなるのです。

ビットコイン取引での活用例

一目均衡表は、単に相場の方向性を知るだけでなく、具体的な売買判断に役立ちます。ビットコインのように変動が激しい相場では、エントリーのタイミングや利確・損切りの判断が難しいですが、一目均衡表を使えば客観的な根拠を得られます。特に雲や基準線・転換線を活用することで、初心者でも再現性のある取引戦略を立てやすくなるのです。

5-1. エントリーのタイミング

雲を活用した逆張りエントリー

ここではシンプルに雲を活用した逆張りエントリーをご紹介します。

雲は抵抗帯として機能しやすいとご紹介してきました。

それを利用します。例として下の図のように厚い雲に近づいてきたら丸印でエントリーします。

下の場合は下落場面です。分厚い雲に当たったらショートでエントリーします。

ただし、ダマシもあるため、出来高や他のテクニカル指標と併用して判断することが望ましいです。例えば上の場合では右下の分厚い雲では跳ね返されず、雲の中に入っていきました。エントリーは「シグナルが複数重なったとき」に行うことで、勝率を高められます。

5-2. 利確・損切りの判断基準

利確や損切りの判断は、トレードを続けるうえで最も難しい課題の一つです。一目均衡表を活用すると、雲や基準線を目安にしたシンプルなルールを設定できます。

例えば、上昇トレンドで価格が雲に接近したら利確ポイントの一つと考えられます。雲に突入する前に利益を確定することで、大きな反転による利益喪失を避けられます。逆に下降トレンドでは、雲がレジスタンスとして機能するため、価格が雲に近づいた段階で利確するのも有効です。

損切りについては、価格が雲を大きく下抜けたときや、転換線が基準線を下回ったときが目安になります。これにより「どこまで保有するか」「どこで撤退するか」を明確にでき、初心者でも感情に左右されにくいトレードが可能になります。

一目均衡表の注意点と限界

一目均衡表は強力な分析ツールですが、万能ではありません。特にビットコインのように急激な変動が多い市場では、雲やクロスのシグナルが“ダマシ”となることも少なくありません。また、単独での判断には限界があり、移動平均線や出来高、RSIなど他のテクニカル指標と組み合わせることで精度が高まります。「過信しすぎない」姿勢が大切です。

6-1. ダマシに注意する

一目均衡表で最も注意すべき点のひとつが“ダマシ”です。例えば、価格が一時的に雲を上抜けてもすぐに下落する場合や、転換線と基準線が交差してもトレンドが続かない場合があります。特にビットコインのように短時間で大きく値動きする市場では、このダマシが頻発します。

初心者がやりがちなのは「シグナルが出たからすぐエントリー」してしまうことです。ダマシを避けるためには、複数の根拠を重ねることが重要です。例えば、雲を抜けた後に出来高が伴っているか、遅行スパンがローソク足の上にあるかなどを確認しましょう。条件が重なったときにエントリーすることで、無駄な取引を減らせます。

また、時間軸を変えて確認するのも有効です。1時間足では上昇シグナルでも、日足では下降トレンドというケースは珍しくありません。短期と長期を併用することで、ダマシを回避しやすくなります。

複数の時間足を確認するときは週足→日足→4時間足など大きな時間足から確認するとわかりやすいです

6-2. 他の指標との併用が必要

一目均衡表だけで相場を判断しようとすると、どうしても限界があります。そこで有効なのが、他のテクニカル指標と組み合わせる方法です。例えばRSIを併用すれば「買われすぎ・売られすぎ」を把握でき、MACDを組み合わせればトレンドの強弱をより精緻に確認できます。

また、移動平均線はシンプルながら安定した指標であり、一目均衡表と併用することでサインの信頼性が高まります。さらに出来高を加えることで、シグナルに市場参加者の勢いが伴っているかを判断でき、ダマシを見抜きやすくなります。

✅例として・・・

・【一目均衡表】+【RSI】 ➡買われ過ぎ・売られ過ぎを把握

・【一目均衡表】+【MACD】 ➡トレンドの把握

・【一目均衡表】+【移動平均線】➡サインの信頼性が高まる

・【一目均衡表】+【出来高】 ➡ダマシの見抜き

初心者にとって大切なのは「一目均衡表を主軸にしつつ補助的に他の指標を使う」姿勢です。過度に複雑化させる必要はありませんが、2~3種類の指標を組み合わせれば、より安全で再現性のある取引判断が可能となります。

まとめ:初心者が一目均衡表を使いこなすために

一目均衡表は、複雑に見えて実は初心者にも活用しやすい強力な指標です。雲の位置や厚みを確認するだけでトレンドを判断でき、基準線と転換線の交差や遅行スパンを組み合わせることで精度を高められます。ただし万能ではないため、ダマシや限界を理解し、他の指標と併用することが重要です。

一目均衡表はそれぞれの役割を理解すると相場の見方が変わる

一目均衡表は「雲」「基準線・転換線」「遅行スパン」という要素を組み合わせて相場を立体的に捉えることができる、非常にユニークな分析ツールです。特にビットコインのようなボラティリティの高い市場では、未来の抵抗帯を示す雲が大きな役割を果たし、初心者にとってもトレンドの把握やエントリー・利確判断に役立ちます。

この記事では、一目均衡表の歴史や特徴、他の指標との違いから、5つの構成要素の意味、具体的な見方や売買判断への活用方法までを解説しました。ポイントを整理すると、初心者がまず注目すべきは「価格と雲の位置関係」です。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下降というシンプルな基準でトレンドを把握できます。その上で、基準線と転換線のクロスや遅行スパンの位置を確認すれば、シグナルの信頼性をさらに高められます。

また、雲の厚みやねじれは相場の強弱や転換を示す重要なサインとなり、シンプルながら効果的な判断材料になります。エントリーでは雲の上抜けとゴールデンクロスを、利確・損切りでは雲への接触や下抜けを目安にすることで、初心者でも感情に振り回されない取引が可能になります。

ただし、一目均衡表にも限界があり、急激な変動が多いビットコイン市場ではダマシが頻発します。そのため、他のテクニカル指標(移動平均線、RSI、MACD、出来高など)と組み合わせることで、より堅実で精度の高い判断ができるでしょう。

最後に強調したいのは、「完璧な指標は存在しない」ということです。一目均衡表も万能ではなく、あくまで判断材料の一つにすぎません。しかし、基本の仕組みを理解して使いこなせば、初心者でも“相場を俯瞰する力”を身につけられます。長期的に見れば、売買の迷いを減らし、自信を持ったトレードを行うための強力な武器となるでしょう。

・一目均衡表は一見、複雑そうに見えるが理解すると頼もしい指標

・雲を利用するとよい

・しかしダマシなどもあり万能ではない

・他の指標との組みあわせでより勝率UP!

それれでは最後まで読んで頂きありがとうございました!